首先在此祝贺刘鼎和迎华受邀为2023年横滨三年展的艺术总策划。这也是近年来国内体制外艺术工作者参与的国际重要艺术展览之一。刘鼎生于一个中医家庭,其父是一位受“孟河医派”传承的地方名医,医道不因循守旧,有自我独到之处,且与时俱进。刘鼎从艺,当说一直受其父救世济人,严谨格物的精神所感染。从创作起始,其作品都透露出对时代人性治愈的关照。早年陶瓷作品“我从哪里来,到哪里去?”给予我们一个古老而永恒的叩问,恍若我们从一个深渊逃脱又遁入另一个深渊,“比神灵和魔鬼的道路更为遥远(阿多尼斯诗语)”。从艺术生态及政治文化背景的艺术史视角研究考量,是刘鼎多年来创作梳理艺术的主要方向。最新的作品“世界的词语”,在钢架结构的背后,繁杂的画面中,我们窥探出这个时代锈迹斑斑的语言逻辑,而构建这个逻辑的“我们”在不断吞噬着自己。他用沉重犀利的笔调掠过表象的欢娱,重建一个心象中的思想地图,试图用无序的笔调毁灭陈旧无序的秩序,洗净断垣折翼的伤痕,擦拭罪过的语言。Q1:刘老师,您好,我们在做一个访谈项目即【陶瓷材质在当代艺术进程中的呈现】,在您至今的艺术生涯中,您目前只做过两组陶瓷作品《黑色》和《力量》,这两组作品是在什么情况下创作的呢?以陶瓷作为创作媒介有什么独特意义吗?▼

L:陶瓷是一个非常难驾驭但又很有魅力的材料。我在2008年做的这两组作品,是一个小小的尝试。由于当时我不熟悉陶瓷的特性,只能利用传统雕塑陶瓷的工艺手法来完成作品,这样对我来说也比较可控。2008年前后,国内的经济处于一个大跨越的阶段,艺术界的内部非常膨胀。我当时做了一系列作品,应和了这种膨胀和在膨胀中的幻灭感,这一系列作品就包括这两组陶瓷作品,还有一个大型装置《老虎》等。我非常喜欢陶瓷的可变性和不确定性,但由于没有机会长时间来熟悉这种材料的性格,至今还没做出什么有意思的东西。

刘鼎 ,黑色——永远在哪里,2008,陶瓷

Q2:据了解,这两组作品是依据您的观念委托制作完成的,并没有参与直接地具体实践过程,在您看来,艺术创作中呈现观念本身会比呈现的这个过程更重要吗?▼

L:上世纪六七十年代发轫的观念艺术给今天的艺术世界留下巨大的遗产。当然,现在已经没有本质主义的观念艺术家了,大家在某种意义上都是观念主义艺术家。也就是说,观念艺术将思想带到了创作的前台,与材料、风格、媒介等艺术手段一样,变成了可以组合使用的工具。所以,观念性创作主要围绕的是作品想要说什么的问题,而不是怎么做的问题。当然,这也并不是说做的过程不重要,但谁实施变得不是那么唯一了。

Q3:除了作为一个艺术家的身份,您还是一位活跃在当代艺术领域的策展人,这双重身份之间会有怎样彼此影响的关系吗?

▼

L:我与策展就像农夫之于田野,农夫开垦田野,田野反哺农夫。在策划展览的过程中,我需要深入地了解不同艺术家的创作和生涯,这些经验对我自己的创作很有启发。我在自己的艺术创作中也会不断地思考和探索一些问题,有时候,我会把这些问题放在一个更大的展览中去检验。很多有关艺术史的构想和对一些复杂的议题的讨论,我会通过展览策划来表述。2010年,我们策划“小运动:当代艺术中的自我实践”展时,我曾提出把艺术工作中的每个环节作为一种“创作”看待。这个认识至今也没有变。这个想法包括了时时回到实践的起点,有效地展开自我实践,有效地进行自我质疑等提议。在我的创作中,我把每个阶段的工作都作为一次展览或一个课题来思考和展开,并在这样的框架中创作能够互为关系,互为叙事的作品,这种创作方式与我策划展览的方法非常相似。

“小运动——当代艺术中的自我实践”展(OCT当代艺术中心)海报,2010

Q4:您的策展方法和对艺术史的研究非常重视回到真实的历史语境和个体经验,并且在您做的系列研究型展览“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”、“小运动:当代艺术中的自我实践”中得以呈现,是在什么样的思考下形成这种看待和梳理艺术史的视角的?

▼

L:2020年的“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展是“从艺术的问题到立场的问题:社会主义现实主义的回响”系列研究的第五个展览,旨在辨析与反思中国有关“当代艺术”的历史叙述与建构。在这个研究中,我们提出以“再当代”作为一个认识历史的理论模型,来把握1949年以来中国艺术及其思想的流变。不同历史时期存在着曾经被主流艺术实践所挤压的艺术思潮与价值。在历史钩沉中,单独凸显被抑制的因素很容易形成一种排他性和断裂性的叙述。此外,人们普遍指认为以“改革开放”以来的某个时间节点作为中国艺术当代化进程的起点。这种思路落入的是以西方,特别是北美的新自由主义经济秩序所主导的当代性作为普遍化的当代模型的俗臼。1980年代中国艺术家对现代主义资源的征用并不完全是带着后来者向先行者学习的心态,而在很大程度上是建立在二三十年代以来中国艺术界对于现代艺术引介与批判的基础之上的。我们提出,将1949年以来不同历史阶段对文艺实践的激烈改造,对艺术形式、话语及其价值判断的塑造、规约和干预,视为中国艺术的当代化过程的一部分。这种历史视角也许可以更贴切地考察始终与主流意识形态粘连和纠缠在一起的艺术话语和艺术实践。这也是我们今天所有实践者所共同面对的语境和前提。

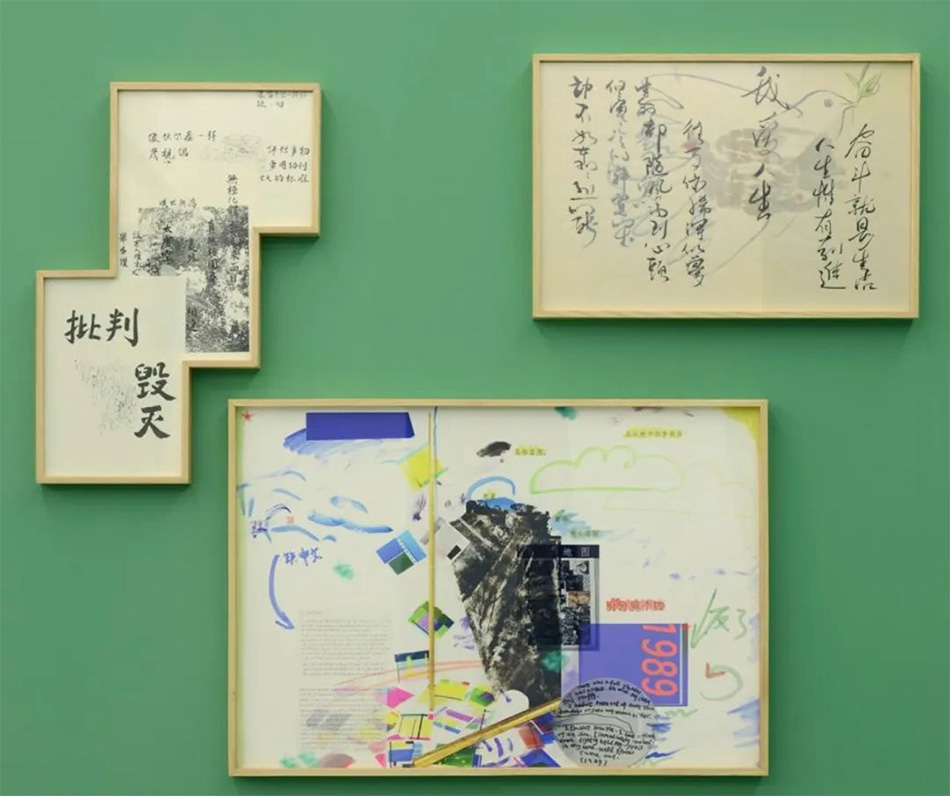

“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”展,北京中间美术馆,2020-2021年

在展览中通过耐心清理历史语境中的理论和行动的内部逻辑,我们希望拓宽认识80年代的历史视野。我们将80年代放入漫长的历史链条之中,重建80年代与1949年以来至“改革开放”之间的文艺发展进程的历史关联和参照关系,还原相对全面的叙述,使80年代,特别是“85新潮”,变成有历史脉络和看得清楚的历史现象。这个研究既以整体性的意识去把握80年代,也避免用意识形态作简单的立场区分。借助1987年这个时间节点,我们立足于建立一些复杂的模式,展示当代艺术与当代主流艺术的断裂与承续的多种状况,突破由西方(北美)思想界确立的“当代模型”的制约。酌古沿今,我们也不断地将当下的问题与思考带入对于80年代的重访之中。“小运动”的一系列研究和展览是在2010年成型的,展览中涉及20世纪80年代、90年代和2000年后的文学、艺术和建筑实践,既有中国的,也有美国和欧洲的数个实践案例。这些实践强调不断深化的内部工作,而不是无限扩大的外延,既不对立,也不依附于主流的文化价值观和艺术系统。邀请我们在深圳OCAT实现这个项目的黄专先生曾写道:“‘小运动’是一个反思性的主题,它的问题起点是日益景观化、权力化和资本化(在我看来,它们是三首一身的当代怪兽)的全球性当代艺术的主流经验,它的目标是为‘认识自我’这一源于苏格拉底的古训提供一个当代思考版本……我更倾向将这项研究计划视为一种具有极大冒险的思想史实践,一种对全球化艺术景观生产的危机洞见与警示。

刘鼎,对谈,2008-2010

”在“小运动”中,我们更加强化了我在2009年开启的“对谈”作品中所内含的平等的概念,并强调在实践中以平等的视角理解历史与现实的观点。这个观点的提出至今对于我们的工作也是有指导意义的。“小运动”所针对的问题和试图解答的问题都是与当代艺术的历史与现实相关的议题:1)艺术领域中行业化、标准化、景观化和权力化的倾向;2)以市场、流行和娱乐为导向的单一的艺术标准,使备受压力的实践者纷纷试图通过另类空间来进行突破;3)对于一个所谓完备的艺术系统的迷思,最后一点是一个自90年代起就困扰中国艺术实践者的议题。“小运动”和它所呈现的实践一样,都在彰显独立和求变的精神诉求,强调自我批判性和对于我们所从属的艺术系统长期不懈的质疑和重新认识。这是内在于“小运动”中的批判性的政治想象和思考。我所探究的艺术系统远远不只是人们谈论的艺术市场、艺术机构、法则的问题,而包括了更深层次的实践的逻辑基础和艺术史叙事所内含的意识形态。也许可以这么说,“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”这一展览是我们比较全面深化我们的历史观和历史研究方法论的一次尝试。发生在12年前的“小运动:当代艺术中的自我实践”更像是一个宣言性的展览,展览中破除了艺术界对于所谓“完整系统”的迷思,也提出了内在动力和自我实践的重要性。刘鼎,李建国,2016,布面油画,230x280厘米

Q5:从您的艺术实践来看,诸如个展【李建国生于1952】、【华盛顿湖】中的系列作品也贯穿着这种逻辑,试图建立起当代的观看意识形态、历史语境和及个人经验之间的关系,充满着思辨意识,如果将您不同时期的创作视为一部连贯的“个人艺术史”,在您看来,您一直在进行着怎样的整体性书写?▼

L:我经常通过我的个展来集合我在不同阶段的想法,这些展览就像是作家出版的小说集或散文集。“李建国生于1952”是在2017年做的个展。展览题目中的人物名称借用了北京摇滚乐队鲍家街43号于1997年发行的一首歌曲《李建国》。歌曲中的主角李建国,是上个世纪90年代步入中青年的一代中国人的肖像:“有一份好工作,一个好生活,有老婆孩子亲戚朋友却很失落。”在展览中,我通过30件组装置、录像和绘画作品,形成一连串“轶事”,来肖像新中国建国以后出生的一代人,甚至是几代人的思想构造和行为逻辑。正如歌中所唱道的:“你一定在哪儿见过他,他的名字叫李建国。如果你问他是谁,他就是我们每个人。

” 这个展览与2014年的个展“华盛顿湖”有着潜在的对话关系。在“华盛顿湖”中,我通过对个人旅行的体验记述,牵涉出对多重的、交织的和隐蔽的意识形态框架的深描。“李建国生于1952年”是这种以个人视角开展的“历史书写式”创作的延续。我将个体生命和意识形态框架混杂在一起,编织了一个既具有独特性又具有普遍意义的精神群体“李建国”。展览从开始到结束始终保持双重叙述的结构,与其说描摹了一幅李建国的肖像,还不如说是对于李建国所存在的生活世界的价值基础进行拟人化和历史化的细描,在个人和社会事件的交织叙述中,勾勒文化政治中的个体处境、遭遇和抉择,以及个体化的社会领域和政治历史图景。 这种创作意识大概可以回溯到2007年。当时我在瑞士做了一个个展,题目为 “我写下一些想法”。这个展览现在看有点简单,但也能从中看出今天我所运用的一系列创作手法的雏形。我一直感兴趣探索的是通过创作形成一个有思想遗产的艺术家生涯,我认为我的的创作是一项对当代艺术创作和思想的存在进行溯本求源的长期工程,并通过凝视历史和现状而最终达到自我理解。

刘鼎,华盛顿湖,2013,照片,105x79厘米

Q6:您曾说过,您相信这个时代没有英雄但应该有灵魂,是不是可以理解为事实上在您个人艺术实践和策展中都始终主张在时代的激流中书写和发掘个体真实的灵魂?这对您而言有着怎样的价值和意义?▼

L:经过上世纪九十年代新自由主义经济的蓬勃发展和在千禧年过后的经济大膨胀后,知识界对于周遭的警惕感被消磨殆尽。在这一过程中,不少有自律精神的知识分子重提人文主义等想法,企图唤醒知识界的自觉性和自我批评的精神,可是时代的力量过于强大,他们的呼声并没有引起广泛的注意。我的创作生涯也是在这样一个充满希望和幻灭的语境中开启的。在我经历了感受时代和描绘时代的阶段之后,我越来越发现,我需要知道我的前辈是怎么想的,我到底是在什么基础上工作的,所以我开始学习和理解我的周遭。从2008年起,我开始策划隋建国、王鲁炎和苏珊·席勒等前辈艺术家的个展,同时我也开始“对谈”等作品。这些深度工作对我有很大的启发,他们让我逐渐意识到动机和内在驱动力在创作中的重要性。存在于时代激流之中的个体,如果缺失了内在的驱动,很难在激流过后找到自身的立足点。个体如何经历风雨,在时代中找到超越时代的途径,建立自己与自己的连接点,这是发现真实个体对我的意义,也是每个个体必然面临的问题。

刘鼎,《献给情绪性舆论制造者的墓碑》,(2008)。展览现场:“刘鼎:信使”,星空间,北京(2022年9月3日至10月7日)

Q7:从您对自己的艺术实践和策展研究的梳理与书写可以看出您在当代艺术领域是一个方向清晰并且非常笃定的艺术家兼策展人,想知道您在您所处的创作与研究及书写环境中有没有个人的焦虑?或者作为个体对这个时代有着怎样的困惑吗?▼

L:困惑依然每天都有,但更多地是感受到一种工作的紧迫感。鲁迅说过两个词我觉得很能对应我的心境,一个是“穷途歧路”,这个词很贴近我面对创作时的感受。如何对付这人生“最易遇到的两大难关”?对于“歧路”,鲁迅反对墨翟“恸哭而返”的做法,而是“不哭也不返,先在歧路头坐下,歇一会,或者睡一觉,于是选一条似乎可走的路再走。”对于“穷途”,鲁迅也反对阮籍的“大哭而回”方法,而也象“歧路”一样,还是跨进去,在刺丛中姑且走走。路总是有的,走过去就是了。另一个词则是“向死而生”。过了40岁之后,我更加清楚自己始终是要与自己为对手的,但也要与自己为挚友。当面对很多事情时,我会越来越发现这两个词的质感,为此我还找朋友帮我刻了两方印章。

刘鼎,一件从王鲁炎那里听到的作品,2012,绘画装置

Q8:听说您和卢迎华老师被选为2023年横滨三年展策展人,作为日本目前最大规模的国际当代艺术展,横滨三年展在国际上也备受关注,作为策展人,能否剧透一下您和卢老师的策展方向和角度?▼

L:双三年展是一个加速全球化进程下的产物。在过去30多年的发展中,它曾展现过高光时刻,也同时出现了很多问题。双三年展所惯用的语汇是在全球文化研究热中产生的语汇,这些语汇在其发展的过程中面临了僵化的困境。在现在如何策划双三年展是一个非常艰难的挑战,但同时也是机遇所在。今天,政治与商业力量持续劫持和操纵公共话语,意识形态竞争升级,文明冲突不断,当代世界福祉被不断地腐蚀和破坏,个体存在的空间已被严重破坏和淹没。我们希望在展览中重新审视20世纪的概念、结构和遗产,重提个人国际主义立场,希望在展览中建立一个新的有着全球友谊、关怀、和人性的网络,也希望通过这个展重温个人的声音以及微弱的信号。

刘鼎,1999,2014,装置

Q9:作为切实地身处中国当代艺术第一现场的艺术家兼策展人,您如何看待今天中国当代艺术的生态?应该持有怎样的态度去从事艺术实践和推进策展领域的工作?▼

L:今天中国当代艺术的生态并没有外表看起来那么有活力,价值标准也还是过于单一和粗浅,对多样性、复杂性和具有深度的思想性的包容度和开放度远远不够,主要还是缺乏对于艺术专业本身孜孜不倦地追求。我们所有从业人员都有责任去参与建设一个更广阔的艺术世界,否则我们只会在一些简单的问题上一直打转。我觉得把自己作为第一责任人是要义之一,要认真、切实和负责地去实践、思考和提问。

刘鼎,“世界的词语——刘鼎个展”(CLC),2022

Q10:作为艺术家和策展人往往在外人看来身份和形象容易被标签化,想知道日常生活中的您是怎样的状态?您未来的艺术创作方向是?▼

L:我的日常乏善可陈,自处的时间为多,阅读、思考和创作,还有我的收藏,为此我花许多时间专研我所不熟悉的艺术门类、艺术家和作品。因为横滨三年展的策划工作,我们这半年多以来包括接下来一年半的时间里,每周都有线上工作会议。我也计划很快动身去海外进行一些调研工作,看艺术家工作室,拜访学者和同行。当然,我自己的创作从未间断。我刚刚开幕了两个自己的个展,主要还是提出现实主义精神在今天的意义,我也会继续在我已经开辟的创作道路上耕耘和拓宽自己。

历时半年多时间,“西席文献|陶瓷材质在当代艺术进程中的呈现”系列访谈的文献梳理工作依然在进行之中,无论从时间跨度本身还是到不同的艺术家个案的呈现,这些工作似乎都在建立某种观察的角度和方法,即区别于普遍存在的现当代陶艺范畴与视角,试图从作为当代艺术家的个体自身与时代的背景中,观看陶瓷材质作为一种广义的艺术媒介如何被运用。更为直接的表述或许可以理解为,媒介置于人的“笼罩”之下所诞生的对应的可能性。这样的梳理工作,通常被我视为一个值得被珍视的过程,因为这意味着在我们所处的领域作出一种介入,一种书写。而不同的艺术家作为一种观看的切片,无论基于其自身之独特性,还是这种梳理链条中的整体性,都占据着这种书写的无可取代的篇幅。尽管如刘鼎在他至今的艺术生涯之中,仅有为数不多的以陶瓷为媒介的作品,依然被视为这项梳理中不可或缺的一位艺术家,我认为恰恰是因为他多年来同时在当代艺术创作及策展领域极具研究性质的错综复杂且系统的持续实践,在此提供着他作为一个艺术家个体之于陶瓷媒介那种如同巨大“光源”般的“笼罩”意义,这如同呈现一个智识深邃的吟游者眼中一处风景的“肖像”。也因此陶瓷媒介的“少数”在他众多的当代艺术实践中则成为另一种可供观看的与之内在实践逻辑及工作方法形成某种呼应、对照的某种显著范例。

刘鼎,一个信号,2013,布面油画,尺寸:花 160×180 厘米,人物 160×210 厘米

作为一个运用多媒材与方式进行当代艺术创作并在策展领域具有重要影响力的艺术家,正是刘鼎的双重身份让他的艺术实践与策展工作形成一种互为创作与叙事的关系,即我们同时在刘鼎的作品中看到一种多重性的结构错综交织的系统性表述,宛如经由一件具体的作品能够抵达一个具有某种完整性与丰富性的历史与社会现场,他总是试图在创作中建立起历史隧道、文化政治与个体经验及思想之间交叠辉映的关联;而他在策展领域的实践亦可视为另一种“创作”,这种创作亦远非仅仅是当下的,个体的,更是基于一种审视、回溯现有艺术史的眼光,以策展实践呈现关于他对艺术史的构想,从他策划的具有代表性的系列研究型展览“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”、“小运动:当代艺术中的自我实践”,我们可以看到,刘鼎不仅趋向于在开阔的历史维度和全球化的艺术语境中试图描绘和构建一种无限趋近于历史真实性和关联完整性的艺术史,并且以挖掘宏大的历史与当代语境中个体的探索与实践价值串连起以往艺术史和正在生成的“艺术史”的另一种脉络。刘鼎,“刘鼎的商店”展(北京麦勒画廊),2010

凭借于此,刘鼎无论是在观念上还是具体的实践逻辑与方法中展现了一个身居和浸润于艺术史图景与鲜活社会现场之间的艺术家的智性,与基建于此所作出的持续的个人艺术及艺术史的“书写”,建立在历史、政治文化、社会现实的纵深维度与个体存在及价值的探寻,刘鼎的艺术和策展实践具备着追问与批判性的力量以及一种依靠长期的推动所积淀起来的深切观照。这种痕迹与倾向在刘鼎以陶瓷为媒介创作的系列作品中亦能看到,作品《黑色》、《力量》中以传统陶瓷雕塑的工艺形塑了某种充盈着死亡与幻灭气息的“骷髅”形象,具有某种意涵和指向性的文字附着其上,这也是刘鼎在许多作品中运用的手法,文本与视觉语言之间形成的那种交叉互映、暗示以及作品多重结构、语义与氛围的建设就像刘鼎试图在艺术史的河流中划开许多可能的支径,重塑另一副面孔与蓝图。

刘鼎,一日,2019,作品局部

在这项关于陶瓷的文献梳理进行的当下,我们隐隐感到在刘鼎那里,陶瓷的“少数”在他庞杂的当代艺术实践系统中就像一个被独立照亮的一条路,一处已然被描绘的途经的景致,来自于他,无可复制,并值得更多的期待。

刘鼎,悲与欣-摹陈卓坤画意,2021-2022,纸上综合材料,210 × 105厘米 × 2

刘鼎现居北京,是艺术家和策展人。他的艺术创作与策展实践从思想史的角度将历史与当代进行有机连接和多角度的描摹与凝视,以多重线索展开对中国艺术的主体性叙述。刘鼎曾参加过釜山双年展(2018)、银川双年展(2018)、伊斯坦布尔双年展(2015)、亚太三年展(2015)、新奥尔良双年展(2014)、上海双年展(2014)、台北双年展(2012)、威尼斯双年展的中国馆(2009)、首尔媒体双年展(2008)和广州三年展(2005)。2022年,他出任2023年横滨三年展艺术总监。

他的作品也在国内外艺术机构和美术馆中广泛展出,其中包括意大利都灵里沃利城堡当代美术馆(2020)、维也纳应用艺术博物馆(2019)、柏林世界文化宫(2018)、汉堡工艺美术馆(2018)、悉尼4A艺术中心(2017)、瑞士伯尔尼美术馆(2016)、台北关渡美术馆(2016)、香港Para Site艺术中心(2016)、北京红砖美术馆(2016)、西雅图弗莱艺术博物馆(2016/2012)、日本广岛当代美术馆(2015)、荷兰马斯特里赫特博尼范登博物馆(2015)、纽约MOMA PS1(2015)、伦敦泰特美术馆(2013/2012)、台北市立美术馆(2012)、广州时代美术馆(2012/2011)、德国卡尔斯鲁厄ZKM新媒体艺术中心(2011)、北京伊比利亚艺术中心(2008)、比尔PasquArt艺术中心(2008)、巴西圣保罗国家美术馆(2008)、英国特纳美术馆(2008)、布里斯托阿诺菲尼艺术中心(2008)、奥地利维也纳艺术馆(2007)、挪威奥斯陆阿斯楚普费恩利现代艺术博物館(2007)、上海当代美术馆(2006)、旧金山Luggage Store艺术中心(2006)、意大利都灵山德雷托·雷·雷包登戈基金会(2006)、韩国首尔市立美术馆(2006)和广东美术馆(2003)等。(Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea)、意大利波尔查诺博岑美术馆(Museion)、荷兰马斯特里赫特博尼范登博物馆 (Bonnefantenmuseum)、挪威奥斯陆阿斯楚普費恩利現代藝術博物館(Astrup Fearnley Museet)、美国西雅图弗莱艺术博物馆(Frye Art Museum)、德国汉 堡工艺美术馆(Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg)、香港M+美术馆、 广东美术馆、德国柏林戴姆勒基金会(Daimler Contemporary)、稀客收藏 (Uli Sigg)和澳大利亚悉尼白兔基金会(The White Rabbit Collection)等 机构所收藏。自2011年以来,刘鼎与卢迎华共同策划了一系列展览:“小运动——当代艺术中的自我实践I、II”(2011,2013年)、“偶然的信息——艺术不是一个体系,也不是一个世界”(2012年)、“从艺术的问题到立场的问题——社会主义现实主义的回响”(2014年)、“‘新刻度’与钱喂康——中国早期观念艺术的两个案例”(2015年)、“沙龙沙龙——1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”(2017年、2020年),“工厂、机器与诗人的话——艺术中的现实光影”(2019年)、“巨浪与余音——重访1987年前后中国艺术的再当代过程”(2020年)、“巨浪与余音——后现代主义与全球80年代”(2021年), “万言亦无声——生活的学术价值”(2021年)和“笔记——来自二十世纪末的中国声音”(2022)等。他合作撰写与编辑的出版物包括《小运动:当代艺术中的自我实践》(广西师范大学出版社,2011年)、《小运动II:当代艺术中的自我实践》(Walther Konig,2013年)、《偶然的信息:艺术不是一个体系,也不是一个世界》(岭南美术出版社,2012年)、《个体经验:1989–2000年中国当代艺术实践的对话与叙述》(岭南美术出版社,2013年)、《暗礁:前传》(Bonnefanten美术馆,2016年)、《沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影》(香港中文大学出版社,2019年)以及《我在哪儿错过了你》(上海商务印书馆,2019年)。