【摘要】婴戏图是明代景德镇陶瓷上的重要纹饰,其形式多样、内涵丰富、于统一之中兼具变化性,常见有宗教题材婴戏图式、隐喻性图式、生活场景再现图式等。图像传承过程中的语意流失,造成对婴戏图内容的解读出现偏差,其所承载的民众信仰、文化观念、社会功能,往往被“游戏”的表面遮蔽。瓷上婴戏图的环形叙事特征也与其他艺术门类存在显著差异,产生原因是受到技艺和认知差异的影响。【关键词】婴戏图;景德镇;明代陶瓷;环形叙事

西晋时期,描绘小儿娇憨之态的文字大致就已出现,即左思所作《娇女诗》。唐代诗人更留下众多描绘小儿玩耍、成长的笔墨,无论是杜甫的《北征》,还是李商隐的《骄儿诗》,孩童们天真可爱的模样都引人疼惜,即便是宋代豪放派词人辛弃疾,也曾在《清平乐》中以柔软的笔触描绘了一名“溪头卧剥莲蓬”的无赖小儿,令人忍俊不禁。不过,若论在一首词曲中描绘幼儿形象最多的,首推元人王大学士所作《点绛唇》①,其中第二首共1081字,描述了整整100个娇憨小儿的不同动态,1980年春在辽宁图书馆中发现的这件文学作品可以被看作是目前所知最早描述“百子”景况的文本。

从图像的角度来看,婴戏题材在艺术史上的起源可早至唐代,镇江市丁卯桥窖藏中出土的一件唐代鎏金婴戏小银瓶②当属早期婴戏图的代表。经过北宋的长足发展,明代婴戏图已成为民众最喜闻乐见的装饰纹样之一,景德镇所产陶瓷上的婴戏图样不仅内容丰富,构图形式多样,在延续前人图式的基础上,更增添时代特征。

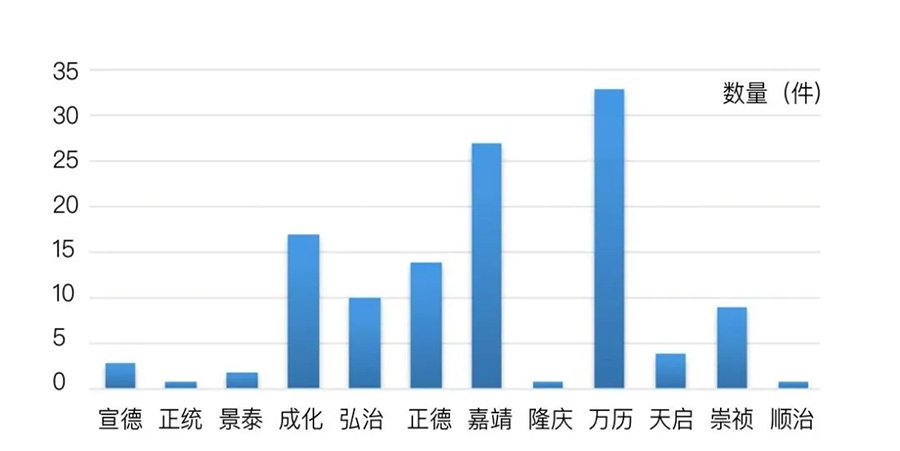

就明代景德镇瓷上婴戏图朝代分布情况,我们在对1949年至今的考古发掘报告进行相关数据梳理后,共析出有效墓葬资料811条,其中,6座纪年墓出土有婴戏图瓷,分别是四川成都成化八年(1472)蜀怀王夫妇墓所出1件青花碗、嘉靖三十四年(1555)宁菊东墓所出1件青花坛;上海隆庆三年(1569)徐宗鲁墓所出1件青花印盒;江西新干万历二十一年(1593)徐渚墓出土1件青花瓶;江苏常州万历三十五年(1607)明墓群LM4出土两件青花碗,以及江苏泰州清顺治三年(1646)吴登之墓出土1件青花碗。年代跨度自明宣德至清顺治三年(1646)③。此外,收集114条有明确断代的婴戏图瓷藏品信息。这120条信息的数据走势(图1)显示,婴戏图普见于明代各时期,尤以明中期至晚期最盛。

总的说来,景德镇的婴戏图陶瓷普及地区广泛,深受社会各阶层喜爱,其艺术特征与形式分类如下。

(一)艺术特征

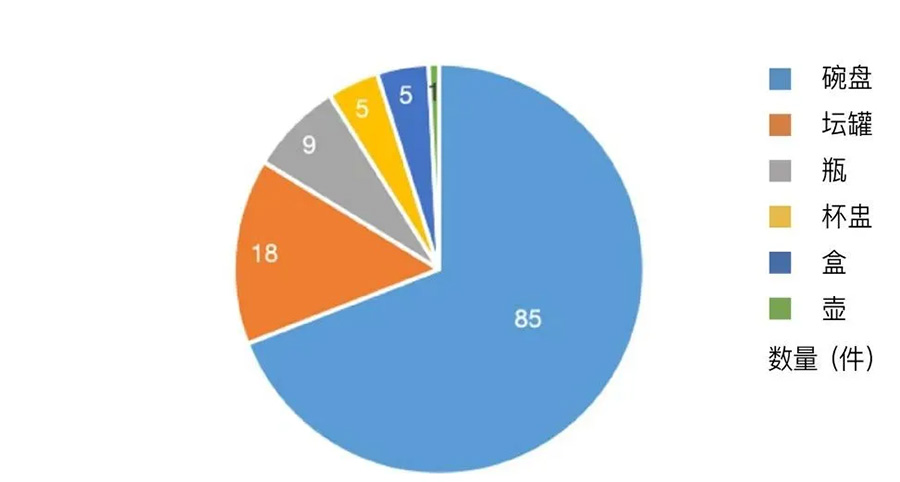

1.造型种类丰富。根据现有资料所呈现出的数据分布(图2)来看,以婴戏图作为装饰的陶瓷器形几乎囊括了明代主流的造型种类,其中尤以碗盘居多,可见婴戏题材是明代人日常生活中十分常见的装饰题材。

2.装饰手法以青花为主,自明中期以后可见少量红绿彩,这一特征与明代景德镇的陶瓷整体生产状况完全吻合。20世纪中期已有研究者提出“(四川省1954年)明墓出土瓷器以青花瓷为最多,‘串枝花’‘婴戏图’‘人物画’或底款‘大明成化年制’及‘万福攸同’(有四字合为一体)者最常见”④,现有考古发掘数据仍能佐证这一观点。

3.纹饰内容丰富,构图形式于统一之中兼具变化性。“婴戏图”一词涵盖所有以儿童为唯一主题的装饰题材,所表现的内容以儿童日常游戏为主,因此,其内容的分类十分繁杂。为便于梳理其中的规律,可按照画面中的人物数量进行初步归类。目前可知单人图式占比7%,双人图式占比20%,三人以上的群组题材占总比73%,是最为常见的婴戏图人物组成形式⑤。

(二)形式分类

景德镇瓷上婴戏图在表现具体内容时,据人物组合形式的不同,各有侧重。

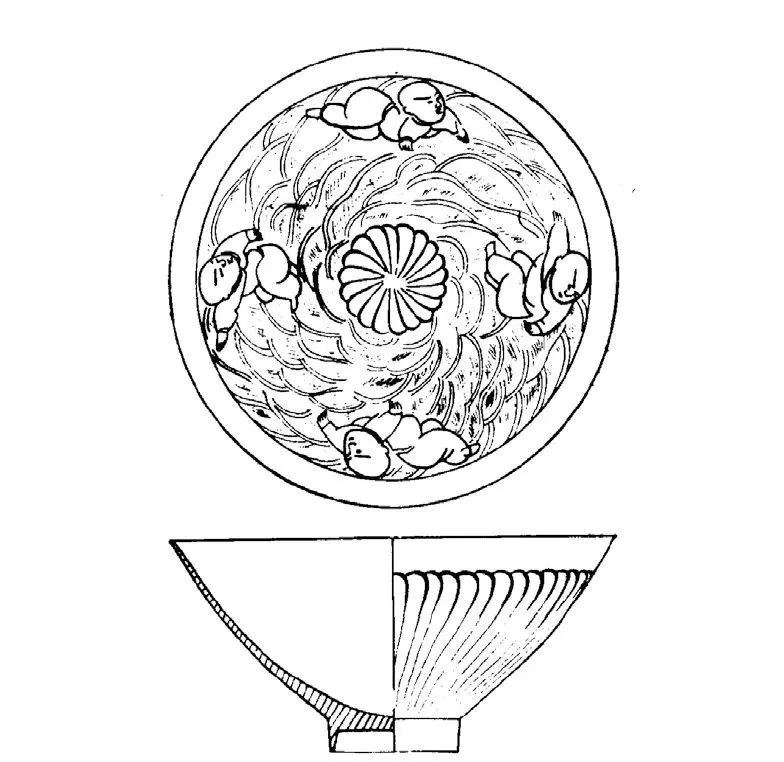

1.一人组图式中最常见的当属“持荷图”与“攀枝娃娃”,另有独坐、蹴鞠等。从陶瓷装饰的角度而言,此类题材内容较之于宋元时期已有十分明显的侧重点变化。首先,宋元婴戏图常见以单人形式表现的戏水或飞天孩儿,如1988年在南昌市收集到的一件宋代景德镇产青白釉婴戏图斗笠碗(图3),“敞口,斜腹,圈足。盏外壁刻金丝菊纹,内壁刻水波纹,4个孩童在水中戏耍。内底刻一菊花。胎质细,釉莹润。高6、口径13、足径4厘米”⑥。同类纹饰也广泛地出现在当时的墓葬壁画中,如湖南桂阳刘家岭宋代壁画墓室南挡所绘7个飞天仙儿造型,与陶瓷纹饰亦有近似之处⑦。但是,此类婴戏图在明代的出现几率却明显下降,取而代之的是与唐代长沙窑类似的持荷图(图4),这是对摩睺罗风俗的模仿。自隆庆时期开始,景德镇出现了一种可能是以持荷童子为基础改良而成的新图式——攀枝娃娃,该图式以缠枝莲或卷草纹作底,每一单元花叶间或坐立一童子,其中最具代表性的当属1972年江西新干县出土的长颈瓶(图5)。从最终的装饰效果上来看,这类图式能够最大限度地适应器物的复杂造型,实现繁满的装饰效果。由于背景部分缠枝花卉具有较大的可塑性,这类图式的二方连续骨架还可产生截然不同的装饰效果,如南京博物院收藏的万历攀枝娃娃碗(图6),在视觉效果上与宋代景德镇青白釉瓷上的童子图极为近似,由此可大致猜想二者之间应当存在某种构图技法上模仿和学习的现象。

▲图3 宋青白釉婴戏图纹盏⑧ (江西省博物馆藏)

▲图4 明天启—崇祯执莲童子图残碗⑨

▲图5 明万历青花婴戏纹长颈瓶⑩

▲图6 明万历攀枝娃娃青花碗⑪ (南京博物院藏)

2.二人组图式中最常见的为蹴鞠、放鸢、对弈3类,另可见尚武、交谈等。这些题材几乎都来自日常生活中常见的婴戏景象。其中,最常见的蹴鞠题材是一项传统的游艺活动和体育运动,《史记·苏秦传》中便有记载,唐宋时期已广泛地流行于社会各个阶层。有趣的是,蹴鞠图式在宋、明两朝的瓷器装饰上发生了细微的变化,即从宋金时期磁州窑中的单人蹴鞠转变为明代景德镇以双人为主的蹴鞠图。从图像语义上来看,明代的婴戏蹴鞠图更强调二人之间的对抗性和游戏性,具有更为灵动的生活意味。值得注意的是,这类纹饰最常用来装饰碗、盘一类小型瓷器,特别是在明中期以后的民窑生产中日趋流行。由于市场不断扩大,民窑的绘制者们不得不以简化装饰画面来提高生产效率,这一点在蹴鞠图中表现得尤为明显。早期的图式中可能还会细致地表现蹴鞠的场景特征,如草地、庭院等,但到了明代中晚期的民窑生产中,这些场景几乎都被简化了,婴孩的面目及身姿也日趋简洁,在天启、崇祯时期甚至还出现了以数笔点、捺即完成描绘的蹴鞠图。与蹴鞠相比,放鸢活动中的对抗性不甚明显,但是,由于放鸢需要两人配合完成,因此,这一题材也成为了二人组图式中较为常见的一个类型。早在宋金磁州窑的瓷枕装饰中,放鸢图便已得到充分的表现,这应当是在市民文化快速发展的环境下,工艺美术装饰对常见生活情景进行图像再现的审美趋势。而且,放鸢并非仅是一种简单的民间活动,从谐音上来看,放鸢还有“直上青云”与“春风得意”的内涵。从民俗上来看,放鸢曾是惊蛰、清明、重阳等节气的重要习俗,明清小说中也体现出彼时有以断线放鸢寓意“放晦气”的风俗。由此可见,明代景德镇陶瓷中出现大量婴戏放鸢图当是迎合市场需求的直接表现。

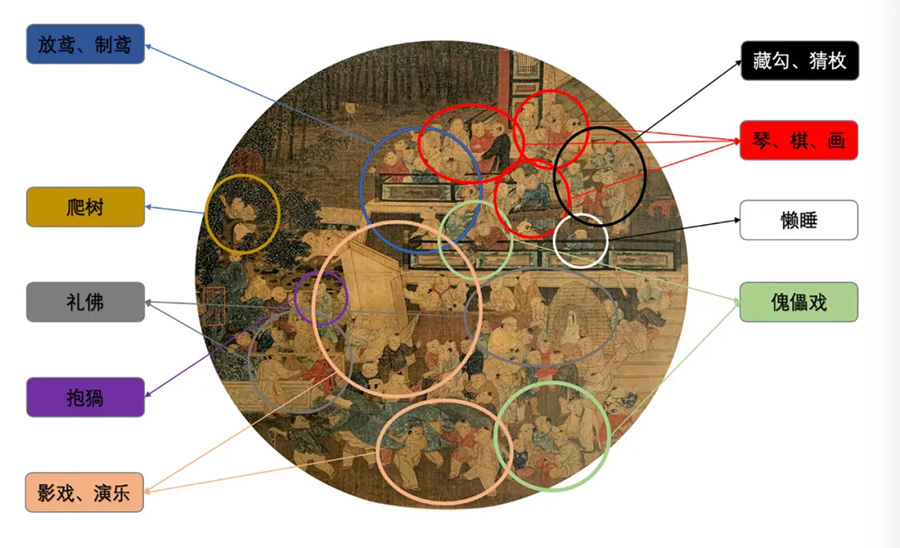

3.婴戏图中的群组图式是明代景德镇陶瓷人物纹饰中的一个较为特殊的范例。此中所谓的特殊,一是指它的人数可能是最多的,二是指它的组成方式看上去较为复杂。古人以多子为祥,这一心理映射在婴戏图式上的极致当属“百子图”。从文学传统上来看,除王大学士所作《点绛唇》中描绘的“百子”外,另有路德延《孩儿诗》⑫中呈现出精彩纷呈的群组婴戏景象。宋元陶瓷上的婴戏图多择选其中一两种表现,这也是彼时瓷器上单人组婴戏图较多的原因。到了明中期以后,随着青花装饰与绘画艺术在构图和题材表现上日渐趋近,便可见到一类近似于宋代《百子嬉春图》(以下简称《百子图》)构图的瓷上婴戏图,此类图式包含的嬉戏内容与《孩儿诗》几可一一对应(图7)。明代景德镇陶瓷上的群组式婴戏图容易给人眼花缭乱的感觉,从构图形式上来看,大致可分为自由式与二方连续式两类,前者与《百子图》类似,后者可视作将前者中的人物形象拆散后重新按照独立的二方连续骨架排列所得。值得注意的是,由于宋画是将所有内容安排在二维平面中,因此,其中多有形象的穿插和交叠,但陶瓷装饰纹样却是围绕着三维造型均匀覆盖的。所以,虽然其构图形式着力模仿绘画,却不得不服从于其载体特征,即自由式婴戏图在构图上均可见较为明显的分组,一般根据器型大小调整分组状况,如碗盘类多见2、4分组,坛罐则为4组以上。此外,据现有资料,无论构图形式如何变化,明代景德镇婴戏图中有一些高频出现的图式,这些高频图式显示明代婴戏图的内涵可能并非仅是表现嬉戏和游玩的市井景象。

通常,我们会因为婴戏图的名称而将它想像为一种单纯表现幼儿生活片段的艺术题材,特别是自唐宋开始的相关装饰画面,婴童们的形象多表现为活泼好动、天真烂漫,很容易使人从日常生活的视角来欣赏这些装饰画面。但是,如果仔细辨别这些群组题材的择选规律,不难看出,明代景德镇的陶瓷婴戏图在选择分组题材时常常更具深意,只是容易被婴戏图“游戏”的表面遮蔽。

(一)宗教婴戏题材图式

此类题材可分为“礼佛”与“拟像”两类,前者指儿童模仿成人参拜佛像或其他具有佛的象征物的画面,在绘画中常见的参拜对象包括有佛像、塔、旗幡3类,但在明代景德镇的陶瓷纹饰中可能由于工艺原料的特性限制,参拜佛像的婴戏图极为少见,而以“叠塔”和“拜幡”居多,后者以受摩睺罗影响深远的持荷童子为主。

1.叠塔。此类图式中的关键元素为2至4名童子以石叠塔并围塔祭拜的景象。故宫收藏的一件旧笺题为“陈洪绶戏婴图”与此类图式极为相似,研究者多认为此图表现“戏佛”之意。畏冬在研究中提出该图是对盂兰盆会民间风俗的相关描绘⑬,一定程度上淡化了“叠塔”图式与佛教思想的关联;王育成对此说提出异议,认为该画是“中国古代佛教画的珍品”⑭,并以日本及上海所藏3件《妙法莲华经》经变画为例,指出该图当为佛教徒陈洪绶为弘扬佛教而作,以“叠塔”母题作画是因为它与《妙法莲华经》中“众生皆能成佛”的偈语有关⑮。从现有的资料来看,本文更认同王育成的释义。从他列出的3件经文资料中可见,该图式强调婴孩与叠塔的关系,对婴孩们的动作并无特定的要求,除了均有跪拜的姿态以外,他们的手持物可随绘制者的具体需要而改变,多见花盆、树枝一类供佛器物,或双手合十,这一构图特征在明代景德镇的婴戏图式上也有充分的体现。

2.拜幡。在群组式的婴戏图中特别常见小儿手举幡旗的形象,扬之水解释这即是《陶谦传》中“缀帛为幡”所指,此说当属实,但其所指却限于婴孩手中所举呈三角形锯齿边缘的幡旗。以1987年景德镇市御窑遗址所出青花婴戏图宫碗(图8)来看,戏水组画面中右侧婴孩所举即为《孩儿诗》中“旗小裁红绢”所言幡旗,但这组图对面居中的婴孩手中所持却并非此类幡旗,从它的图像形式来看,这件有着长柄的半圆形物件更接近于伞盖。佛教中常以伞盖为佛的象征,藏传佛教更有八吉祥纹饰,伞盖为其一,结合该组画面中其他婴孩的跪拜及献花动作,亦可证明这一图式所表现的内容当为“拜幡礼佛”,其图像形式亦与“叠塔”图式较为近似。有趣的是,一件编号为13866的台北故宫藏瓷碗(以下简称“故瓷”)(图9)与景德镇所出宫碗形制几乎一样,唯一不同之处在于故瓷画面中非伞盖而是三角幡旗。考虑到官窑的性质和生产方式,这种更换应当是一种有意识的行为,从其他资料来看,景德镇宫碗中的伞盖也几乎没有在其他婴戏图中出现过。但是,自嘉靖开始,与之近似的一种图形——荷叶伞盖大量地出现在婴戏题材骑竹马图中。

▲图8 明成化青花婴戏图宫碗⑯

3.持荷童子。无论是单人图式还是群组图式,明代景德镇陶瓷上的婴戏图中出现频次最高的当属源自“摩睺罗”的持荷孩儿。目前可知最早出现“摩睺罗”一词的文献当为敦煌文献《某寺乙未年后常住什物点检历》中“汉摩候罗贰”及《庚申年七月十五日于阗公主施舍薄》中“磨睺罗壹拾”⑱两句,可见摩睺罗是一种专用于中元节或七夕节的婴孩形节日用品,宋元以后流传下来的有关于摩睺罗风俗的文献⑲则显现出它有逐渐成为七夕专属节日用品的趋势。由于七夕赏玩摩睺罗的习俗延续时间长,且在文献的记载中经常出现同音异字的现象,有关于摩睺罗的讨论一直是现代研究者关注的重点,他们普遍认为摩睺罗童子像最重要的文化功能在于祈祷子嗣繁衍。“子嗣繁衍”在儒家传统价值观念中占据重要地位,陶瓷纹饰的创作者不断探索这一题材更为丰富的表现方式,以满足世俗社会对此类“求子”图像的需求。例如,宋元时期磁州窑的白底黑花瓷上常见持荷孩儿形象,其中最常见的为“持荷赶鸭”与“醉卧”两类,前者被认为有“一路连甲”的谐音,后者则主要用以表现婴孩的娇憨之态。同时,与莲花有关的婴戏图还有一种可能来自于金银器装饰上的攀枝娃娃图。美国西雅图艺术博物馆所藏元代磁州窑铁绘花口瓶主体部分装饰的婴孩纹当可视作攀枝娃娃的前身,从构图形式上可明显看出其具有金银器的装饰风格。

(二)隐喻性图式

在图像的表现手法上,隐喻是一种十分重要且常见的艺术修辞手法,特别是对于注重图意祥瑞的明人而言,以谐音、喻形等手法设计的图式更符合明人审美,能获得广泛的情感共鸣。婴戏图中的隐喻性图式多用以寄托人们对子孙成才、繁衍和平安的祈求。

1.设部伍。明代景德镇陶瓷纹样中的骑竹马图式常表现为一子跨骑竹马,一手扬鞭,身后追随一子,手擎长柄荷叶,荷叶头部下弯,呈伞盖状,骑竹马者身前或有一子执旗或棒呈引导状。黄小峰曾在研究中指出图像中三角形带有火焰脚的旗帜属于军旗⑳,加之本类题材中部分跨骑竹马者身着官服,身后附有荷叶形似伞盖的特征,可以猜想,该图式当有表现婴孩模仿为官者之意。同时,每一组骑竹马图后基本都会跟随一组以拖车婴孩为核心的图像,当为《三月三日曲水诗序》中提到的五岁婴孩所戏“鸠车”㉑。扬之水引《三国志》卷十五《魏书·贾逵传》判断骑竹马与鸠车戏合并在一起有“设部伍”㉒之名,其内涵与望子成才有关。不过,在明代的婴戏图中还有更多与设部伍具有类似寓意的题材,如被部分研究者命名为“尚武图”的图式,描绘的通常是数名儿童手持剑戟形玩具玩耍打闹的场景。这在传统的教育观念中不仅是对幼儿游戏精神的培养,更被认为是潜移默化养成宏大志愿的方式之一,培养将才也是整个社会的重要教育目标之一。

2.做戏升堂。模仿是孩童的天性。自唐代开始,婴戏图中即有对“做戏”主题的描绘。研究者在丁卯桥银瓶上分析出童子着戏装表演参军戏的内容,认为三人居中者扮演唐参军,即一高位官员,左侧执杖者为胥吏,右侧回首携扇者为杂剧中的“引戏”,值得注意的是研究者对于引戏人持扇或塵尾象征含义的分析㉓,群组图中常见的持扇孩童形象当与此有关。前文所述鸠车戏纹饰中偶见的车后持扇者则不具此意,当是对车马仪仗的一种模仿。与丁卯桥银瓶上的参军戏图相比,明代景德镇陶瓷上描绘4个婴孩模仿官员升堂审案的做戏场景则更为复杂,他们分工十分明确,既有居中位高权重的审案者,也有报官者、书记与皂吏。较之于其他正在嬉戏的婴孩相比,这类图式中的儿童更显持重老成,与题材内容相适应。

3.斗虫。数件景德镇所产嘉靖青花大罐上都曾出现过斗虫图,通常表现为三子围于桌边,桌上有一大陶盆,一子执草茎撩拨盆中之虫。研究者一般认为这组图式描述的是斗蟋蟀,但如果结合完整的图像来看不妨猜测如果盆中盛放着的是明代市井生活中另一种常见斗虫——螽斯,那么整幅婴戏图的含义显然会发生变化。当然,有关于这类图式的具体内容还需更多的资料佐证。

以1980年北京市朝阳区出土的青花大罐(图10)为例,不难看出其中隐喻性图式的规律与内涵。罐上按逆时针顺序依次排列了斗蟋蟀(螽斯)、骑竹马、鸠车戏、升堂4图,将它们连续起来解读便可知这套婴戏图想要喻示的莫过于子孙繁衍、成材封官之意,对于古人而言,这无疑是有关于子嗣和家族延续最美好的向往。至晚明,以谐音表现吉祥含义的图式更加丰富,桂林博物馆收藏的两件梅瓶即将持荷、举旗、骑竹马3大主题连续为一个整体,取其谐音一路清廉喻示子孙为官清正。

(三)生活场景再现的图式

除上述有宗教源流的婴戏图式和与拟态、模仿相关有引申含义的图式外,明代景德镇陶瓷上的婴戏图还刻画了大量孩童日常生活场景,记录了彼时市井生活的真实景象。

1.沐浴。沐浴图式自明中期开始出现于群组式婴戏图式中,常见构图为一裸体婴孩蹲坐于水盆中,周边围绕数子,或持水瓶为他浇水沐浴,或围绕于其身边戏耍。英国维多利亚和阿尔伯特博物馆馆藏嘉靖青花五彩婴戏纹碗是此类题材中表现最为细致和完整的代表作。画面分为两个部分,一组描绘浴儿,另一组为3名童子围绕一纵向条纹的水盆,一子双手置于盆中,似在戏水,另有一子手捧插有菊花的长颈花瓶,回首张望。其中的浴儿图式在定陵出土孝靖王太后百子衣上也有近似表现。

2.傀儡戏。自两宋时期开始,傀儡戏就在民众的生活中占有重要的娱乐地位。根据表演方式或材质的差异,傀儡还可细分为“杖头傀儡”“悬丝傀儡”等,前文所列《百子图》中即有两处表现该题材的画面,从细节上也可看出傀儡的类型差异。至明代,戏剧形态发展逐渐走向成熟,城市发展为民间戏剧提供了表演空间,傀儡戏更成为市井生活中广受欢迎的戏剧表演形式。嘉靖时期的婴戏群组图像中由此常常出现这一题材。从现有资料来看,傀儡戏图在群组图像中的出现并无特定的图式规律,它多与设部伍主题同时出现,且多穿插在骑竹马与鸠车戏图的中间。

3.对坐图。明代景德镇陶瓷上的婴戏对坐图多十分潦草,往往不能看出其所表达的内容。镇江丁卯桥银瓶上有一幅较为清晰的对坐图也许能为对坐图的内涵做出一定的提示。毛颖在《唐鎏金婴戏图小银瓶图像探析》中指出此图表现了端午节斗百草的风俗,即《荆楚岁时记》所说“五月五日,四民并蹋百草,又有斗百草之戏”㉕。在明代景德镇陶瓷的婴戏纹饰中,推枣磨、弈棋、猜拳等都曾是对坐图表现的题材,只是其中部分图像因绘工草率或颜料漫漶而无法分辨。

4.舞乐图。婴戏图中的舞乐主题早在唐代即已出现,前文所列丁卯桥银瓶上即有此类图式,不过由于唐代盛行胡旋舞,故这件银瓶上所描绘的舞蹈形式更符合当时的社会风气。明代婴戏舞乐图中舞乐形式发生了改变,多以吹箫、击鼓表现。该图式通常为4人组合,自右向左依次为吹箫(笛)、击鼓、玩钹、舞陀螺,当它与骑竹马、傀儡戏、升堂融合在一起时,便可组成一幅完整的杂剧演出景象,这与明代戏曲在市民阶层中的快速发展有直接的关系。

婴戏图最初并非发端于陶瓷,无论是唐代的金银器还是绘画作品,都曾对婴戏题材有过形式丰富的表现,但是,这些艺术品上的婴戏图像与明代景德镇陶瓷上的婴戏图却存在明显的叙事差异。本文称之为“环形叙事”,这是绝大多数陶瓷装饰不得不遵循的叙事规律,在婴戏图的表现中最为明显。

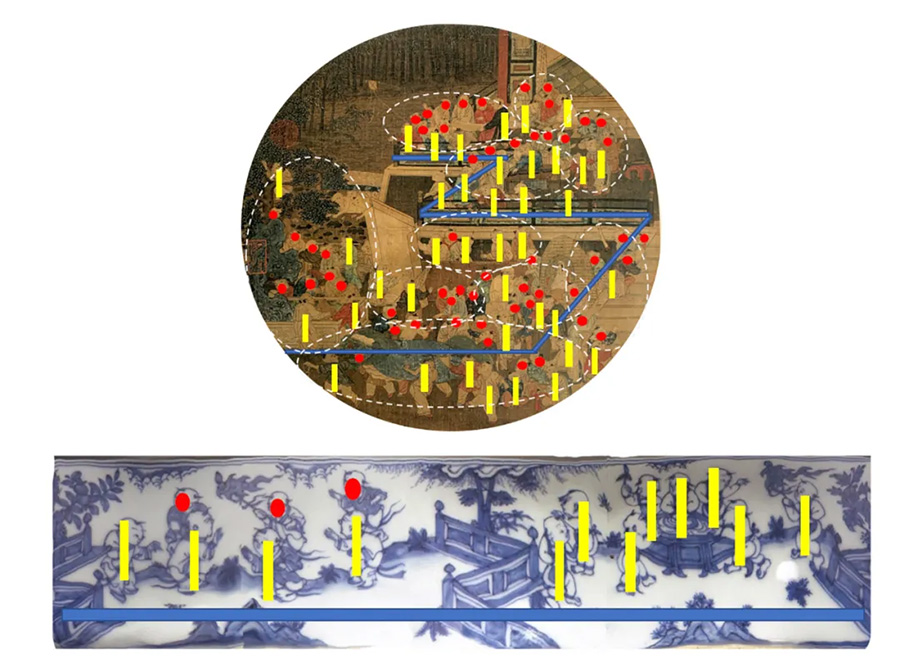

对于中国古人而言,对圆环的哲学思考首推《周易》。易学对事物变化规律的理解莫过于“圆”之一字,这是来自于对“周行不殆”天体的理解和哲学反思。成中英提出的“易之五义”理念对于理解婴戏图的环形叙事特征可起到指导作用。他指出:“此易之五义分别为生生源发义(彰显不易性),变异多元义(彰显易变性),秩序自然义(彰显简易性),交易互补义(彰显交易性),以及和谐相成义(彰显和易性)。”㉖可见,“易”的原理在于提出世间万物皆从一而生,在发展的过程中,“一”这个基本单位在变与不变中不断寻找平衡点,然后循着变化生息的规律无止境地延伸下去。在婴戏图中,单个婴孩的形象就是这个“一”。构图时,绘者首先关心的是如何合理安排这些“一”的位置,在画面上营造出和谐的节奏与韵律,随后,再根据具体情节的需要,改变这些“一”的具体形态,即易理中的变化性原则,这种变化是图像叙事中必须实现的。对比宋代《百子图》与故瓷上的婴戏图(图11)可见其中的差异。

1.受陶瓷烧制工艺的限制,与纸上婴戏图相比,瓷上婴戏图人物细节表现较为欠缺。《百子图》是小幅纨扇,直径约27厘米,故瓷高6.8、口径15.2、足径5.4厘米,后者可用画面面积约为前者一半㉗,但前者画面中安排的人物形象多达93名,后者则仅有15人。二者均为供御之物,但人物数量相差如此之大,主要是受限于陶瓷烧制工艺的技术水平。就单个婴孩的形象塑造而言,《百子图》中的婴孩眉眼毛发纤毫毕现,特别是其中部分人物的服装上还描绘着细致的纹饰;在故瓷上很少见到这样的细节处理,因为青花颜料在烧制时会因釉料熔融而形成一定程度上的漫漶。在景德镇御窑厂掩埋坑内所出的部分废弃品就具有十分明显的此类缺陷,在人物纹饰中,这样的缺陷会使眉目不清,影响画面的视觉美感。

2.不同载体在物质属性、空间维度上的差异,带来其上图像构图节奏的差异。艺术创作对于画面构图有节奏要求。所谓构图的节奏,就是指通过有效的排序,它使各单元形象呈现出与音乐作品类似的轻重缓急的效果,这在审美领域早已为研究者所熟知。《百子图》中各人物间的穿插关系更为明显、丰富,从图9可以看出,这种穿插关系丰富但不散乱。该图中以黄色条形高亮记号标记画面中完整的人物形象,红色点状高亮记号标记被部分遮挡的人物形象,蓝色线条标记画面分割主线。《百子图》中有39个完整形象,基本都围绕在每一个图组的前方或两侧,这是符合绘画作品一般透视关系的。从整体画面来看,这39个完整形象基本都随画面分割主线排列;从叙事角度来看,这条主线起到了引导观者视线的作用,可将它称为画面中的“叙事线”,作者显然是为了提高画面情节的复杂性而安排了这样一种呈明显折线状的叙事线。在故瓷中这条叙事线几乎呈现为平直状态,所有的人物都沿此平列,仅有少数几人呈遮掩状态,但这种排列却并不影响画面的节奏感。陶瓷造型的三维特征使得整幅画面被切割开来,从展开图中可以清楚地看见,绘制者有意识地将画面以一条栏杆分隔为两组,也就是说,绘制者为观者提供了两条视线引导线:其一为平面空间内的横向线条,其二则为立体空间内的纵向线条。为强化纵向线条的分割力度,绘制者有意识地在每一组画面的两侧各安排一到两名面向中心的分散人物,当观者在查看其中一组图像时,余光所见的两侧人物似乎在“收拢”整个画面,或者说是在提示观者这组画面潜在的边限。《百子图》和故瓷提示出平面绘画和陶瓷装饰的根本差异在于:前者的二维属性决定了它的画面边界具有固定性和有限性,所以艺术家必须在画面中巧妙地使用形体的穿插效果为观者营造出想象空间;而陶瓷的三维属性决定了它的画面仅有明确的上下边界,横向维度却没有起点和终点,画面界限的不确定性可以主动激发观者的空间想象力,无需借助于作者复杂的叠加技法来拓展画面的纵深维度。

3.瓷上婴戏图的环形叙事特征。对画面界限差异的理解可使我们进一步了解陶瓷婴戏图中隐藏的“百子”密码。明代景德镇陶瓷中的百子题材通常装饰在大罐或大坛上,因其工艺要求较高,存世量有限,多为嘉靖、万历时期所产。陶瓷上的百子纹饰虽然人物众多,但很少出现如绘画那样复杂的叠加式构图,至多为2人至3人的部分身体存在叠加现象,且每一组画面之间通常都有明显的分隔界限,这一特征即如上文所述是受到了工艺技术的限制,但是,这种限制并不影响对“百”这个数字关系的表达。无论绘画还是工艺美术装饰,绝大多数以“百子”命名的图像人物数量并非绝对的一百,这个量词是一种虚指。不过,绘画作品由于它的平面特征,能够尽可能多地安排人物以获得近似于“百子”的视觉效果,特别是繁杂的叠加式构图加强了这种心理暗示。陶瓷纹饰一方面受限于工艺无法表现出过于丰富的叠加形象,另一方面,它的边界不确定性提供了有关画面内容无限延续的视错觉效果,这就是本文着重提及的环形叙事特征。正如贡布里希在描述格式塔理论时所说:“大脑并不是原封不动地把刺激信号都留在记录信息的书板上,而是把它们存入预先安排好的各个格位里。显然,我们的知觉偏爱简单结构、直线、圆形以及其他的简单秩序。”㉙人的生理特性决定了我们在观看平面的绘画作品和三维的陶瓷制品时,大脑对图像的接受方式存在较为明显的差异。边界的确定性使得大脑可以快速地把握绘画作品的整体视觉印象,从而有余力进一步分析其中各个具体形象的细节差异。在观看陶瓷纹饰时,我们将器物置于手中,通过缓慢旋转的方式获取所有的图像信息,这是一个没有起点也没有终点的画面,大脑的瞬时记忆只能够帮助观者在短时间内截获局部图像,当画面旋转到另一侧面时,此前关于细节的记忆会被新画面的视觉信息覆盖,这就是贡布里希所说的人们对于简单视觉符号更为喜爱的原因所在,这是大脑的自然生理反应。从这个角度来看瓷上婴戏图,就不难理解为什么仅有的十几个人物形象会带给人生生不息、循环往复的复杂视觉效果。虽然故瓷上的两组画面以栏杆分割开来,但是随着视角的不断变化,栏杆在整幅画面中承担的角色也发生了改变,它不再是单纯的“隔离物”,而是成了画面延续下去的“提示元素”,这种视觉效果极似走马灯。明代景德镇的窑工们熟练地掌握了这种装饰秘诀,他们秉持着以简洁单元的重复排列和内容变化来塑造出多变的画面效果的原则。如果将瓷上婴戏图进行平面展开就可发现,它们通常仅由2组至4组题材组成,所包含的人物形象基本不超过20名,但在背景和人物姿态的辅助下,大脑对于画面片段的记忆能力显著下降,这就是我们在看到婴戏图时常常会困惑于其“复杂”形态的原因所在。

如果将《百子图》与景德镇所产百子罐(图12)进行对比,可更加明显地看出二者在图像处理上的差异。这件1980年出土于江陵城公安门外凤凰台附近的嘉靖百子罐上绘有90多个婴童形象,但其中仅有少数几组出现了形象叠加的构图。呈散点式排列的婴戏图式均匀地分布在器体表面,当观者缓慢旋转罐体时就能够在大脑中将这些图像框定在一个个大小近似的“框”内,只要旋转的动作没有停止,大脑就会产生图像连绵不断、永无止境的错觉。值得注意的是,虽然这种画面无边界性是所有陶瓷装饰纹样都必须面对的载体属性,但由于婴戏图题材中并不特别重视情节的针对性或连贯性,因此,环形叙事的心理映射较之于其他陶瓷纹饰会显得更为突出。

婴戏图肇始于唐代,但并非当时的流行题材。自宋代开始,随着市民文化的兴起,婴戏图迅速成为反映民众日常生活的重要题材而广泛地出现在各个艺术门类中。彼时景德镇窑最重要的产品种类还是青白釉瓷,从技法上来看,这种以刻划印花为装饰技法的陶瓷品类并不便于婴戏图的表现,但是当地的窑工还是创造出了一种类似于“飞天孩儿”的刻划纹样,来满足市场对于婴戏图的广泛需求。直至明代,当青花工艺成为景德镇的主流装饰技法之后,形式更为丰富的婴戏图才在景德镇的陶瓷产品上迅速地普及开来。较之于当时的其他窑口,景德镇窑不仅具有适合表现婴戏图的装饰技法,还拥有更为广阔的市场,这形成了一种良性循环,即市场推动创新,创新激励市场。

(一)改良后的原材料配方提高了婴戏图表现的稳定性

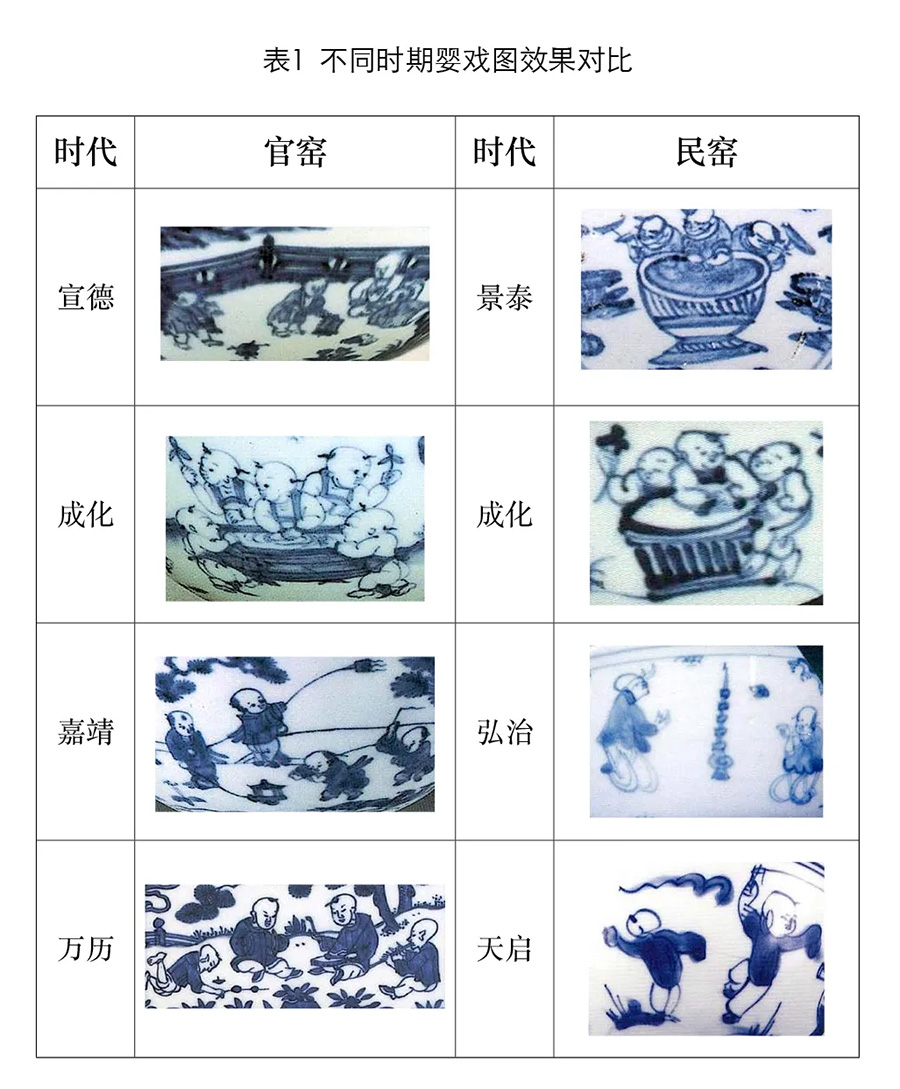

明代景德镇所产的婴戏图瓷通常以青花技法表现,至明中晚期后又出现了大量以红绿彩或斗彩技法绘制的婴戏图。这一技术上的改变无疑为婴戏图提供了更加丰富的色彩和表现效果。从陶瓷的发展过程来看,红绿彩早在宋元之际便已基本成熟,但直至明宣德时期,景德镇御窑厂的工匠们才真正将它与青花结合在一起,创造出独具一格的斗彩装饰技法。自此之后,丰富的技法为婴戏图的装饰效果带来了更多的可能性,与此同时,青花原料的配方也得到了长足的发展。早在20世纪80年代,国内的研究者就已通过成分分析的方式证明了青花原料配方的时代性特征㉚。自明中晚期开始,青花原料的配方日渐科学,且具有较高的稳定性。《江西大志·陶书》中明确记载了明代制作青花料的敲青和淘青法,宋应星在《天工开物》中也详细地解释了青料处理中的煅烧工艺。这类技术进步应该就是彼时景德镇的工匠为解决钴土矿和进口钴矿普遍存在的成分分散性大的问题而研发的改良技术。这些成果不仅使婴戏图上的人物面目更加清晰,为瓷上百子婴戏图的出现奠定了技术基础,更因成品率显著提高而从根本上推动了瓷上婴戏图的普及(表1)。

从范例中可以看出,原材料配方的技术进步无论在官窑还是民窑都对画面效果表达的稳定性起到了直接的帮助,特别是在人物面部细节的表现上,改良后的原料更是充分地展现出了它的优势。

(二)分水技法的提高强化了青花婴戏图的色彩层次

青花装饰因只以蓝色的氧化钴为发色剂,故而要追求传统绘画中“墨分五色”的效果,就必须依赖于绘制者高超的分色技巧。元代的景德镇青花瓷使用了俗称“遢水”的工艺,即以毛笔蘸取青花料点涂于坯体表面,通过笔触的明暗变化获得色彩上的对比关系。到了明代,分水技巧的成熟大大提高了青花装饰的表现能力,具体到婴戏图上就是使人物形象变得更加生动,画面的色彩对比关系变得更加丰富。如前文所述的成化官窑婴戏图碗就充分体现出对色彩对比关系的娴熟运用。从整体视觉效果来看,居于中线位置上的曲栏是全画中色彩最深的部分,它的两侧有规律地分布着呈灰调和浅调的人物形象,形成了鲜明的色彩对比关系;从细节上来看,每一组婴孩都以深、浅色穿插的方式组合。以“设部伍”图为例,本组图像中的六名婴孩两两叠加,每一对人物中均有一人着深色服装,另一人着浅色服装,中间持伞组更自上而下使用了深色伞盖、浅色持伞者、深色跪拜者的色彩搭配方式来区分形象之间的差异。到了明晚期的民窑生产中,大量简笔画的婴戏图也并没有因为图式简单而丧失画面的色彩层次感,因为工匠们在绘制这些简笔图像时娴熟地使用了最终效果类似于文人画的笔墨技巧,配合以适当的灰釉与窑炉温度,烧成后的画面上显现出自然的笔势痕迹与水色分层,同样也能够得到墨分五色的视觉效果。

(三)清晰的水路布置规避了青花婴戏图的烧成缺陷

“水路均衡”是研究者在评价景德镇青花瓷构图时常用的一个肯定性的审美术语,笔者曾撰文对此进行评析㉛。从这个角度来看,水路在青花中的切割效果有时也正好帮助绘制者有效地避免了某些可能出现的烧成缺陷。从宣德时期的婴戏图瓷范例中可以看出,由于青花料的晕散使得部分图像之间模糊黏连,按照一般的审美要求来看,这些应该都属于轻微的烧成缺陷,而且,虽然分水技巧的提高使得青花装饰具有墨分五色的艺术效果,但是较之于彩色画面而言,这种以单色完成的装饰纹样还需要更为清晰的色彩层次。因此,水路的合理安排就成为婴戏图,尤其是百子图式的设计取得成功的关键。从现有的明代景德镇百子图瓷资料来看,它们基本都采用了近似于散点式的构图方法,即最多4人至5人一组,每一组之间间隔水路,再以庭院景观作为辅助装饰表现围合空间的概念,这样的安排有效地避免了因形象叠加过多而导致画面层次不清的问题。同时,散点式的构图为每一组人物都提供了一个相对独立的色彩搭配空间,设计者只需要将每一个小组人物之间的色彩层次关系处理好即可,这样就在很大程度上避免了高温烧成后画面漫漶不清的缺陷,有效地提高了成品率。

农耕传统中,子孙繁衍不仅是中国人至为关注的家庭问题,更是社会、文化、经济问题,关系到国家的兴旺发达、长治久安。在家庭、宗族层面,无论从自然法则还是伦理准则上看,儿孙满堂都是至为完美的生活状态。这不仅关乎个人血脉的延续,对统治者而言,合适的人口数量不仅能够带来稳定的政治环境,还能创造出惊人的经济价值。以明代为例,太祖早在洪武十四年(1381)至十五年(1382)间就下令编撰劳役登记名册,这份包括有年龄、性别、职业等详细内容的人口资料总集被研究者视作中国古代人口管理历史上最为宏大的成就。在洪武二十四年(1391)修订后,这份“黄册”成为统治者在当时的调研条件下能拥有的最为完备的人口资料库。在此之后,集合中央与地方之力编制而成的《鱼鳞图册》则为统治者提供了全国的土地分布详情。何炳棣的研究揭示出这两份资料真正的政治价值在于它们为官方提供了极为详尽的赋税依据。㉜直至明末,有关于人口及田地数量的统计依然没有停止,虽然自明中期以后其中的大部分统计数据已失真,但从统治者对人口及土地数据档案的重视程度可以看出,人口和土地是政权统治的根基。人口增长不仅能提供源源不断的赋税和徭役资源,还能够在面对战争时提供足够的军事支持。明代的赋役制长期以来以“户”或“丁”为单位,男性成年人口是最为重要的组成部分,如果缺失这部分劳动力,那么整个家庭乃至家族都会面临沉重的经济压力,再加上自古以来“血脉延续”的文化观念,进一步加强了明人对子嗣繁衍问题的重视。由此,婴戏图在明代的流行也就拥有了广泛的社会基础,更为关键的是,通过对官窑婴戏纹瓷的分析,研究者们普遍认同了这种纹饰在官窑中的兴盛常常与统治者遇到的子嗣问题有关,比如成化、嘉靖、万历、天启时期景德镇所产婴戏纹瓷的数量就有明显的上升。

本文为江西省哲学社会科学重点研究基地项目“陶瓷纹饰的突变性叙事研究”(项目编号:22SKJD21)的阶段性研究成果。